দৈনন্দিন জীবনে আমরা অহরহ এমন কিছু মানুষের মুখোমুখি হই, নিজেদের বুদ্ধিমত্তার ওপর যাদের রয়েছে অগাধ আত্মবিশ্বাস। কি কর্মক্ষেত্রে, কি বিয়েবাড়িতে কিংবা গণপরিবহনে, নিজেদের এই বিদ্যাবুদ্ধি জাহির করতে পারদর্শী এসব মানুষের সাথে না চাইলেও আমাদের মেলামেশা করতে হয়।

অথচ তাদের কথা শুনলেই বোঝা যায়, যা নিয়ে কথা বলছেন তা নিয়ে আর দশজনের চেয়ে তাদের জ্ঞানের পরিধির খুব একটা পার্থক্য নেই। তারপরও নিজেকে সবজান্তা হিসেবে প্রমাণ করার প্রাণান্ত এই চেষ্টা তাদেরকে কখনও করে তোলে অন্যের হাস্যরসের, আর কখনওবা স্রেফ বিরক্তির পাত্র।

কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, কেন কিছু মানুষ এই ধরনের আচরণ করেন? মনোবিদ ডেভিড ডানিং ও জাস্টিন ক্রুগার সেই ১৯৯৯ সালেই এক গবেষণাপত্রে এই ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

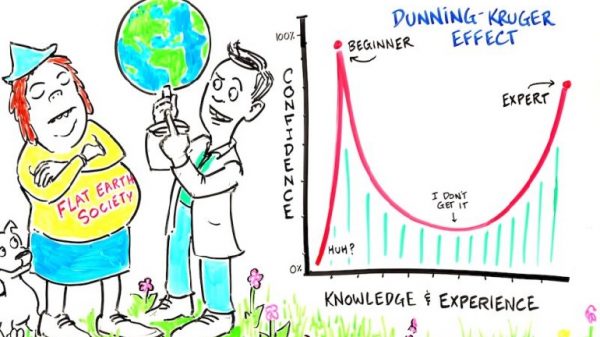

তাদের নাম অনুযায়ী এই আচরণের নাম দেয়া হয়েছে ‘ডানিং-ক্রুগার এফেক্ট’। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো বিষয় বা পরিস্থিতি নিয়ে নিজের প্রকৃত জ্ঞান বা সক্ষমতাকে অতিঅনুমান করেন তখন সেই ঘটনাকে ডানিং-ক্রুগার এফেক্ট বলা হয়।

ডানিং ও ক্রুগার তাদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের ব্যাকরণ, যুক্তি ও রসবোধের দৌড় অনুমান করতে বলেন। দেখা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাদের পারফরম্যান্স গড়ের চেয়ে খারাপ হয় তারা নিজেদের পারফরম্যান্স অতিঅনুমান করেন।

যেমন, পরীক্ষায় যারা নিজেদের স্কোর ৬২ শতাংশ হবে বলে ভেবেছিলেন, তাদের স্কোর ছিল ১২ শতাংশের ঘরে।

এর কারণ হিসেবে ডানিং ও ক্রুগার বলেন, যাদের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা কম তারাই আসলে নিজের দক্ষতাকে সঠিকভাবে অনুমান করতে ব্যর্থ হন। কেননা, ঠিকঠাকভাবে কাজ সম্পাদন করতে যে দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, নিজেকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতেও সেই দক্ষতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে।

তবে এটি কোনো মানসিক রোগ নয়, বরং একে মানবপ্রকৃতির নানা বিচিত্র বহিঃপ্রকাশের একটি উদাহরণ বলা যায়। বিশেষজ্ঞ ও উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে যে কারও মধ্যে এ আচরণ দেখা যেতে পারে।

এ ধরনের আচরণ বেশিরভাগ সময় খুব একটা বিপজ্জনক নয়। বড়জোর এটি আশেপাশের মানুষের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে।

তবে ক্ষেত্রবিশেষে এটি অন্যদের জন্য বিপদও বয়ে আনতে পারে। যেমন, কোনো ট্রাক ড্রাইভার যদি নিজের গাড়ি চালানোর ক্ষমতা নিয়ে অতি আত্মবিশ্বাসী হন তাহলে যেকোনো সময় তিনি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারেন।

ডানিং-ক্রুগার এফেক্টের উল্টোপিঠও কিন্তু আছে। এমন অনেকেই আছেন যারা সর্বদা নিজের যোগ্যতা-দক্ষতা নিয়ে সংশয়ে ভোগেন। তারা যা কিছু অর্জন করেছেন তার সবই অন্যকে ঠকিয়ে বা স্রেফ ভাগ্যের জোরে অর্জন করেছেন বলে মনে করেন।

মুদ্রার এই উল্টোপিঠের নাম ‘ইমপস্টার সিনড্রোম’। ডানিং-ক্রুগারের মতো এটিও কোনো মানসিক রোগ নয়, একে বলা যেতে পারে আচরণগত সমস্যা।

যেহেতু অন্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের পক্ষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়, তাই তাদের আচরণে ডানিং-ক্রুগারের প্রভাবও হয়তো আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। তবে নিজের আচরণে কোথাও এই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করলে তা নিয়ন্ত্রণ করা নিজের পক্ষে সম্ভব। তা করতে হলে-

• যেকোনো বিষয় নিয়ে সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করুন, এ নিয়ে আমি কি সবকিছু জানি, নাকি আমার পক্ষে আরও জানা-বোঝা সম্ভব?

• যেকোনো কাজ করতে আপনি পারদর্শী এমনটা প্রথমেই ধরে নেয়া থেকে বিরত থাকুন।

• বন্ধু, সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা গ্রহণ করুন।

• কোনোকিছু নিয়ে আপনার বিশ্বাস বা পূর্বধারণা নিজেকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা তা ভেবে দেখুন।

আর অন্য কারো মাঝে এ ধরনের আচরণ লক্ষ্য করলে সেক্ষেত্রে-

• নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তার সাথে বিতর্কে না জড়াতে চেষ্টা করুন।

• ব্যক্তিগত কোনো গভীর সমস্যার কারণে ওই ব্যক্তি এমন আচরণ করে থাকতে পারেন সেটি বুঝে তার প্রতি সদয় মনোভাব পোষণ করুন।

• তার কোনো কথায় বা আচরণে কষ্ট পেলে নিজেকে বোঝান যে এতে আপনার কোনো দোষ নেই, খুব সম্ভবত নিজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকেই তিনি এমন আচরণ করছেন।

পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন কারণে মানুষের মধ্যে ডানিং-ক্রুগার এফেক্ট জন্ম নিতে পারে। এর মাধ্যমে জেনেবুঝে বা অজান্তে নিজেকে এবং অন্যদের আঘাত করা থেকে বিরত থাকতে নিজেকে জানা এবং নিজের সম্পর্কে আত্মসচেতনতা গড়ে তোলাই সবচেয়ে ভালো উপায়।